Maestro de marionetas en el retablo de la historia

Alberto Lorente y su interminable estrategia de construcción de significados

Por Ernesto Santana

“Me gustaría que los visitantes tuvieran, más o menos, toda la información que necesitan para dar sentido a eso a lo que están expuestos”, dijo Hans Haacke una vez. Los visitantes están expuestos a la obra, más que la obra expuesta a ellos, porque no se trata de pasear una exhibición artística, sino de incursionar en tu propio interior.

El uso de “toda la información que necesitan” los visitantes es esencial “para dar sentido” a esa experiencia estética. Lorente convierte la entrega y la ocultación de información en movimiento estratégico de sus proyectos de largo aliento. Entre la rotundidad de una pieza hiperrealista y la escandalosa ausencia de una razón explícita para su presencia, se abren interrogantes vertiginosas.

Desde aquellos proyectos lejanos como El ojo sobre la ciudad o el Proyecto Vuelo, que expuso papalotes irrepetibles por el cielo habanero; desde sus primeros vehículos minúsculos para transportarnos a una ciudad superpuesta, siempre Lorente ha pretendido descolocar los significados y ponerlos a orbitar para descifrar sus alineaciones, para explorar el inconsciente que los dibuja, jugando con los signos en un antiguo estadio de la ciudad que somos, actualizando una ancestral batalla.

Porque “el bien es lo que fue o será, pero nunca es”, recuerda Emil Ciorán al hablarnos del «aciago demiurgo» y de la “insustancialidad” del bien como “gran fuerza irreal”, como “principio que ha abortado desde un comienzo” y “parásito del recuerdo o del presentimiento”. En fin, el dios creador convierte al demonio en “ángel degradado a una tarea baja, la historia”.

De ahí la cosecha de demiurgo asombrado con que nos sorprende Alberto Lorente desde Encuentro, aquel enfrentamiento de las figuras de cera de Fidel Castro, un tanto inclinado y en uniforme militar, con el sobrio y civil José Martí: aquella premonición de la ubicación en contigüidad simbólica que hoy resuena en el silencio del cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

La historia, con sus chillones episodios de telenovela, en nuestro caso no se reduce a la pesadilla de la que Joyce quería despertar y puede devenir desfile carnavalesco con grandes cabezas de cartón colorido. La historia como alucinación o como historia personal. Como lo que quieras. En el mundo del demiurgo –«maestro», «supremo artesano»–, la salvación no depende de las creencias o de la misericordia divina, sino de la revelación, un asunto privado.

Manoseando formas de un universo enfermo, Lorente parte del caos sin obsesionarse con la interpretación perfecta, libre de mitologías ideológicas: cínico el ojo y temblorosa la mano con que clona seres en sí mismos incompletos, cuyo significado nace cuando atraviesan nuestra percepción, nos confunden los temores y se integran a nuestra experiencia como encarnaciones que hemos vivido y no como figuraciones abstractas de sentido unilateral.

Tal operación implica una ironía brutal: la representación hiperrealista asalta el sentido común, impone la estridencia de una contradicción y pule el significado de un imposible encuentro entre Apóstol y Comandante o el de ese dulce sueño eterno de Osama bin Laden. No hay un adiós a la utopía. La propia historia es espejismo. Dante hablaba de que ni siquiera es siempre idéntica la cera de que están hechas las simulaciones, por no hablar de las diferencias de lo simulado: “natura es siempre imperfecta / y obra de igual modo que el artista / que sabe el arte mas su mano tiembla”.

Hace 30 años de aquel Homenaje a Hans Haacke que no pudo ser porque, según las autoridades, “las obras son honestas, pero no es el momento para decir esas verdades”; del retrato de Orlando Yanes al estilo del Che que mira sobre la Plaza como ignorando los pequeños carros de combate con que el Che de Lorente teje su bélica utopía de Cuba.

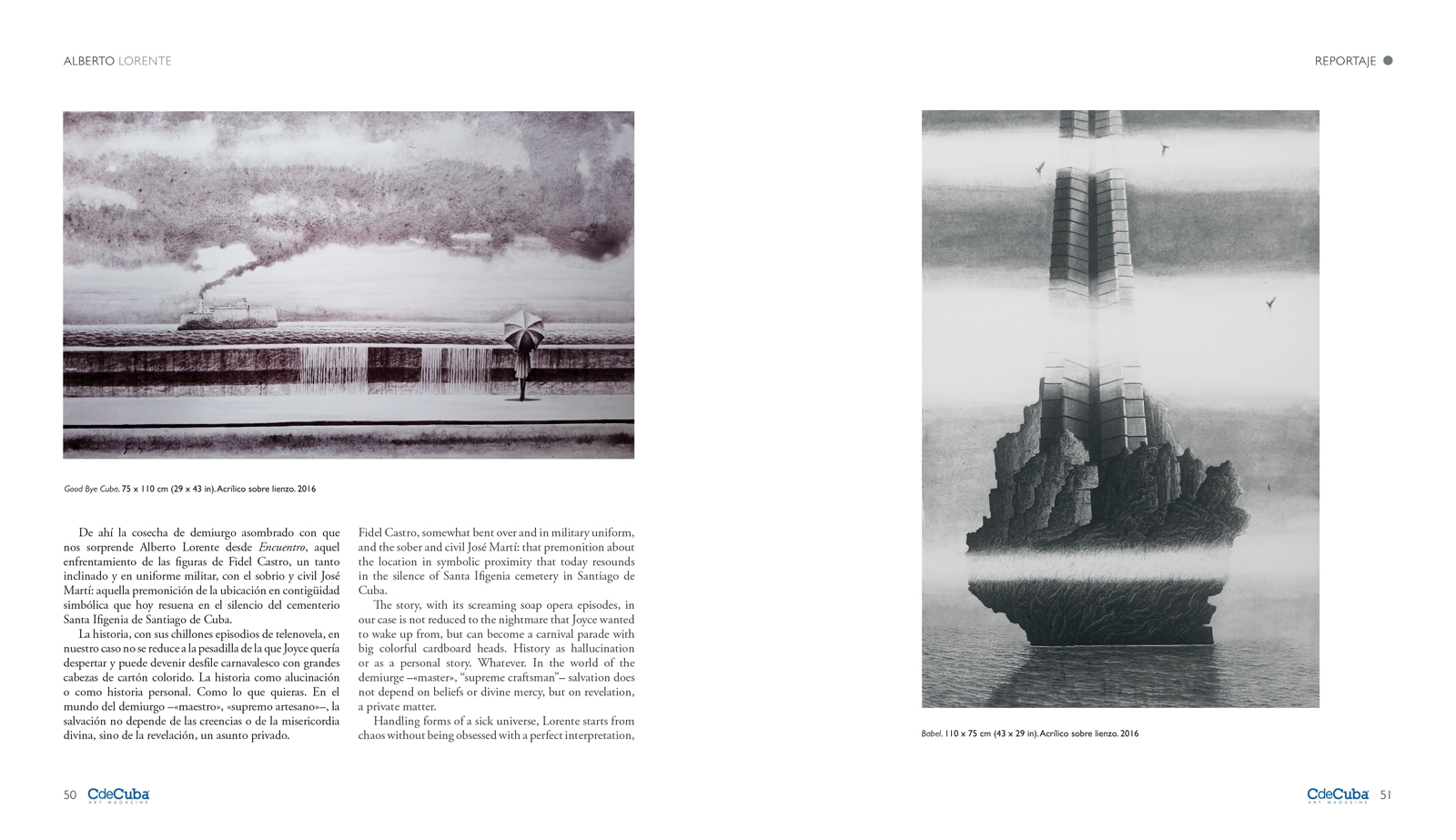

Pero, si Yanes dibujó retratos fotográficos de Fulgencio Batista y Fidel Castro como «fórmula» para atravesar a salvo la historia, Alberto Lorente, en sus dibujos –como los de Las olas del tiempo–, curiosamente, nos revela paisajes de un reino perdido, ruinas de una torre fósil que fracasó asaltando el cielo.

El elenco moldeado en cera por este demiurgo criollo –que formó un equipo, ya desintegrado, con los artistas Manolo Castro y Julio Lorente– conforma un retablo que incluye al Papa Benedicto XVI con uniforme de la Juventud Hitleriana, además de los mencionados íconos tomados del ruedo histórico: rostros hieráticos “compitiendo con el fenómeno que representan”, en palabras del propio autor –que me citó a Picasso: “El arte son mentiras más o menos convincentes”.

Hoy ya no son posibles ni la orgía de hoces y martillos que mostró Flavio Garciandía hace 30 años, ni la visión de Gerardo Mosquera según la cual se aludía allí a la perestroika como revitalización del socialismo; ni la conclusión de Alejo Carpentier, hace 50 años, de que el “arte revolucionario”, superando todo conflicto, había fundido vanguardia intelectual con vanguardia política.

Sobrado de información, el espectador debe hoy completar la obra a la que se expone. Mientras acompañamos a Ciorán en “un infierno cada instante del cual es un milagro”, siguen naciendo los personajes petrificados de un maestro de marionetas cuyas historias silentes son fábulas a las que damos sentido existiendo. Al cabo, no nos exponemos a un museo de cera, sino a la misma Historia, viviente, terrible, indescifrable.