Tras la aparente ingenuidad

Por Abram Bravo Guerra

La figuración de Juan Rivero parte de una ingenuidad posible. En la epidermis de todo gravitan personajes simples, composiciones infantiles, todo bajo un filtro a medias entre lo surreal y lo imaginario. Pero, por supuesto, esta impresión es el primer paso de una propuesta que subvirtió sus caminos iniciales para dirigirse a una manera muy específica de asumir la pintura y su accionar creativo. Porque –unas veces más y otras menos certero– encontró un camino visual al que ha decidido atar cada tela, mancha o idea imaginada; un camino definido en la migración a España y que cuestiona muchas veces el enfoque de esa ingenuidad asociada.

Juan Rivero nació en Antilla, un pueblo costero de Holguín. Graduado de la Escuela Provincial de Artes Plásticas “El Alba” y más tarde del Instituto Superior de Arte (ISA), formó parte de la iniciativa Desde Una Pragmática Pedagógica (DUPP). En 2007 migró a España, impulsado como muchos, por la herida económica que volvía a profundizarse por esos años. Ya para 2014 traba relaciones con el pintor español Juan García Ripollés. Este nexo le permite girarse por completo a experimentos creativos y produce un giro técnico y visual determinante. De hecho, se convierte en el punto físico de partida para analizar su obra actual.

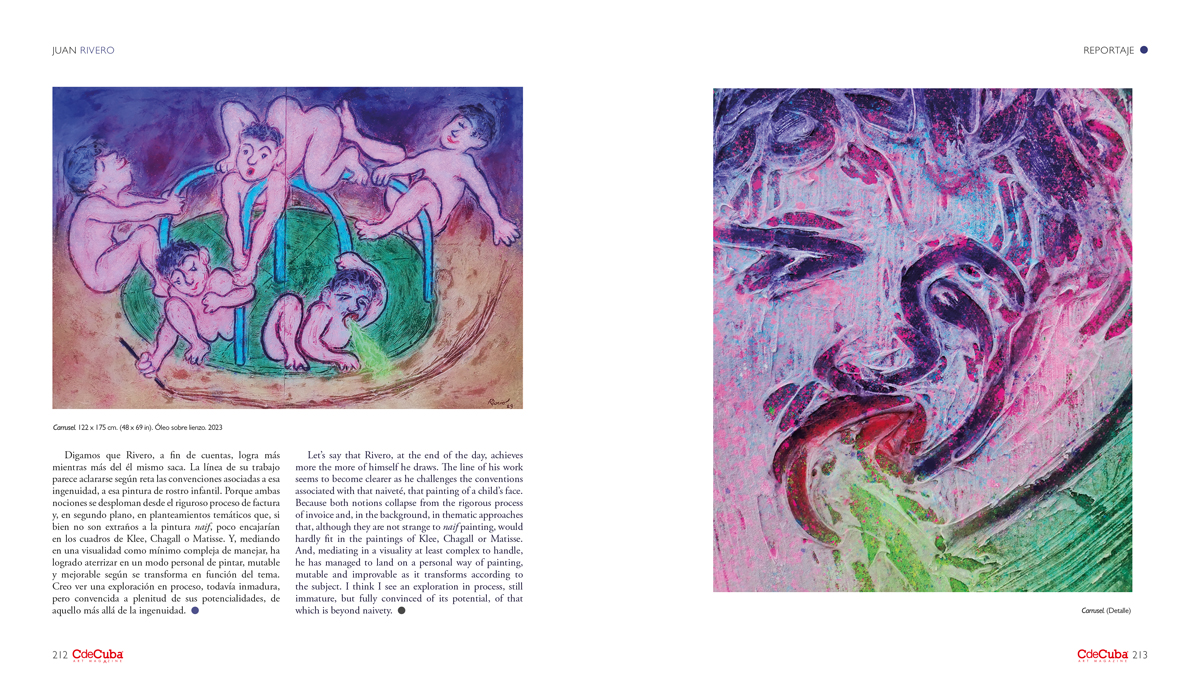

Creo que una conexión salta a los ojos inmediatamente: Rivero ha readecuado el sistema iconográfico de Ripollés, ahí se asocia el gusto por lo ingenuo y las formas infantiles, incluso uno que otro recurso visual reiterado. Un primer impacto remite casi a una pintura naif, aunque se advierten detalles en lo técnico que complejizan dramáticamente la escena. No sería arriesgado decir que Juan Rivero roza los imaginarios de Paul Klee, Marc Chagall, Henri Matisse o Pablo Picasso. Y creo que los referentes se mantienen en este terreno vanguardista y europeo puesto que la ruptura intencionada con los sistemas visuales cubanos generó un anclaje inmediato al nuevo contexto creativo. Entonces hablamos de una pintura de lo imaginario, en la que cada escena se reinventa desde el subconsciente con una fuerte carga metafórica o asociativa. Hay elementos disonantes, figuras que se humanizan o des-humanizan, poses extravagantes, colores y texturas inusuales, un festival de imágenes compuestas y distorsionadas en la mente del artista. El mismo Rivero se define como “sumido en la sucesiva opresión de la memoria”; una memoria que vomita a golpe de imagen como huella última de relatos ficcionados y repetidos, relatos que oprimen. Y cada relato se moldea en la simpleza y aparente ingenuidad, en un bestiario humanoide sin banderas, empapado con descaro de lo kitsch y lo grotesco.

Ahora, este universo de formas leves surge condicionado por un recurso técnico particular. Aquí al lienzo se le aplica una base en masilla, sobre ella se trabaja, moldea y repite la imagen, jugando en contra del tiempo. Después del secado, las capas sobrantes se levantan con un chorro de agua a presión. En una irónica conjunción de materiales terminan mezclados aceite, agua y un lienzo pavimentado e inusualmente húmedo. El resultado termina siendo una marca de identidad: colores brillantes, casi tornasoles, que (des)componen un cuadro repleto de empastes ásperos, hendiduras y contornos profundos.

Pero, en esta atmósfera peculiar, es preciso atender un poco más a los colores. Aquellos tonos tornasoles se esparcen en una masa brumosa que abarca casi toda la obra, compite en protagonismo con la imagen y se adueña de los espacios que cierran cada escena. Lo interesante radica en la doble y contraria sensación producida: vaporosa y áspera a la vez. Cuando Rivero prescinde del color, el mismo acabado termina por rellenar los vacíos en compases grisáceos, ahora renunciando a los estridentes naranjas o los incómodos rosas. En cambio, el dibujo se mezcla con aquella vaporosa sensación de ingravidez o la rechaza en una abrupta solidez matérica: moduladas de la masilla, las figuras a veces se delinean en surcos pronunciados, rematados en bordes negros o violentas hendiduras que hieren cuerpos y objetos. Y, en cierta indecisión, los cuerpos se deforman, estiran, comprimen y tuercen, pasan de sensibles figuritas a imágenes inquietantes según la escena, la pose, o la impresión de cada quién, según el tema. Entonces viene a ser este –el tema– otro componente de peso en su figuración.

La cosa es que Rivero se permite jugar en bandos opuestos según lo representado y el modo de hacerlo. Despliega una galería de personajes controvertidos, puestos a dialogar y que destrozan la línea de la calma con inesperada facilidad. Si bien en su obra también se repiten situaciones mucho más conservadoras, Rivero ultraja el sosiego con la enfermiza reiteración de un perro amenazante, con deliberadas escenas de sexo, o con aquellos grupos de enanos que se tuercen y vomitan como pequeños diablillos. Hay una nota clara de sordidez donde más alto suena su propuesta pictórica. A más grotesco, se permite experimentos que retan las posibles limitaciones de la masilla, incluso del propio cuerpo visual que podría sugerir su obra. Los resultados se revierten en composiciones más dinámicas, audaces y sirviéndose del contraste sensorial y la supresión de convenciones.

Digamos que Rivero, a fin de cuentas, logra más mientras más del él mismo saca. La línea de su trabajo parece aclararse según reta las convenciones asociadas a esa ingenuidad, a esa pintura de rostro infantil. Porque ambas nociones se desploman desde el riguroso proceso de factura y, en segundo plano, en planteamientos temáticos que, si bien no son extraños a la pintura naif, poco encajarían en los cuadros de Klee, Chagall o Matisse. Y, mediando en una visualidad como mínimo compleja de manejar, ha logrado aterrizar en un modo personal de pintar, mutable y mejorable según se transforma en función del tema. Creo ver una exploración en proceso, todavía inmadura, pero convencida a plenitud de sus potencialidades, de aquello más allá de la ingenuidad.