Entre el caos y una familiar extrañeza

Por Abram Bravo Guerra

Mi primer vistazo a Gray Flesh, la serie de collages/pinturas de Geiler González, produjo una especie de conocida extrañeza. Raro a estas alturas, había algo familiar que me costaba identificar, como si se amontonaran en un mismo cuadrante montañas de referencias que recordaba haber visitado. Y digo raro porque ha dejado de ser usual no estar matemáticamente centrado en lo que se ve: hay demasiada información cruzada, visualidades bombardeadas, arquetipos de creación que se repiten en un universo físico/cibernético organizado en búsquedas no tan casuales. Y, por supuesto, parte de un sistema iconográfico, queda muy claro en su propuesta –ya nos adentraremos un poco más–; el problema era aquella capa bajo la mirada primaria, esa que parecía tan clara y a la vez tan disimulada. Porque si algo me ha cautivado del trabajo de Geiler, es su inquietante capacidad para sugerir siempre algo más, para hacer parecer a medias cualquier análisis. Hay mucho de morbo en esto, como si de una suerte de reto se tratase, eso tengo que reconocerlo.

Hace unos días conversábamos y Geiler declaraba una especie de interés tripartito y equitativo: el combustible para esta serie se dividía en una declarada pasión por la anatomía, la naturaleza y la revisión consciente de la Historia del Arte. Esta jugada científico-artística me pareció inteligente aunque –perspicaz, al fin, en estos temas– creo saber que nadie muestra todas sus cartas a la primera, incluso hay manos escondidas que no salen a la vista incluso si así se quiere, como si existieran en un orden inconsciente surgido solo en el acto creativo. En otras palabras, Gray Flesh es más interesante por el sistema de elementos que hilvanan los tropos antes mencionados. No obstante, es conveniente reparar en esta idea inicial.

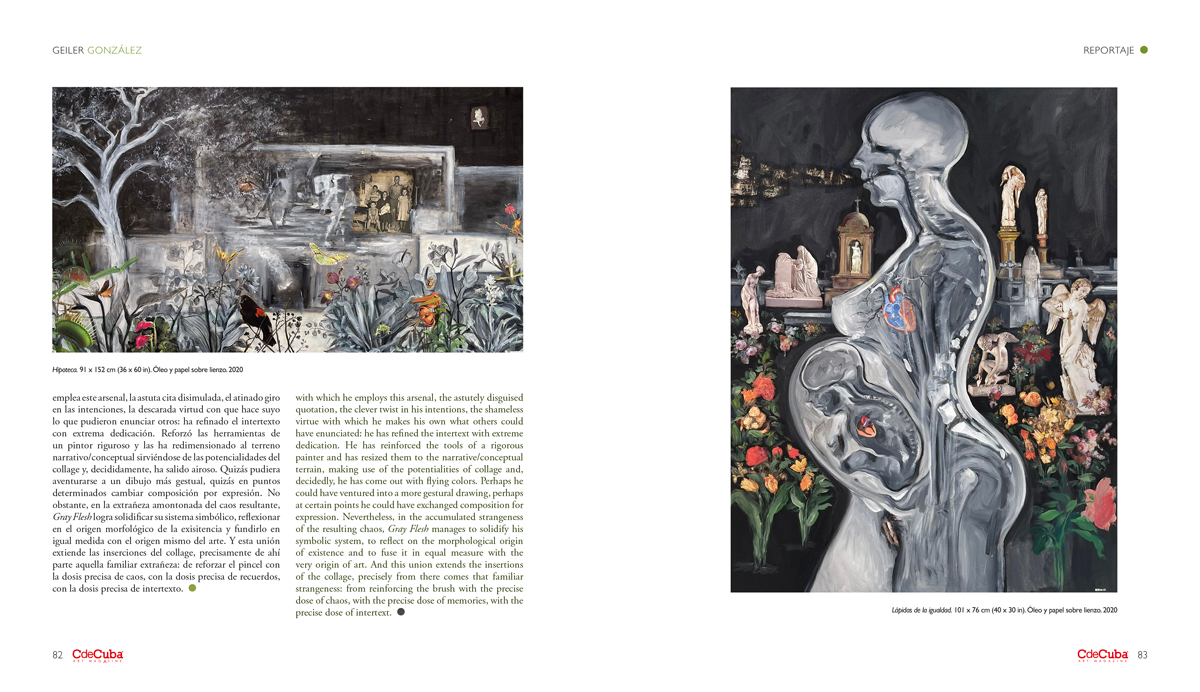

Gray Flesh se organiza en escenas independientes conectadas entre sí, tanto a nivel técnico como conceptual. Se suceden como reorganizaciones de un mismo cuerpo operativo. En ellas el artista se sirve tanto de la pintura pura y dura, como del collage, tomado de soportes diversos: pega imágenes de monumentos, una escena de Velázquez, un personaje de Caravaggio, un ángel de Cánova, una ninfa de Ingres, un bodegón español, una venus griega, una estatuilla egipcia, etc. Todo ello gravita en entornos al natural, donde los verdes opacos trastocan a un gris apagado y este, a su vez, se enciende en breves intervalos de flores rojizas o medio amarillas. Entonces, las figuras pegadas y el cuidado fondo natural, conviven con hombres y animales radiografiados: los personajes tipos de la serie, y quizás la justificación inmediata a su nombre. En un caos aparente, Geiler hilvana escenas que coquetean con lo simbólico personal y reajustan el relato colectivo. El caos originario es el medio para llegar a un orden narrativo variable, casi empírico. En ese punto, hombre, naturaleza y arte, danzan en una pseudo-historia que tensa los límites y relaciones de cada uno: como si la impresión del cuerpo interno y visceral se entendiera estrictamente organizada en el sistema de conexiones físicas (naturales) y culturales (creativas) para con el entorno y evolución históricos.

Pero volvamos a la idea de aquella familiar extrañeza, porque si bien es claro el vínculo individual con fragmentos calcados de la Historia del Arte, cambia la cosa ante la pincelada alternada, el febril intervalo del color y el particular expresionismo de aquellas sombras anatómicas. Es en la convivencia de ambos frentes donde se diluyen por momentos las referencias, donde hay que entrecerrar los ojos y llevar el bolígrafo a la boca para advertir una propuesta cerrada, irónicamente, desde el imaginario citado. En la desconcertante selección de fragmentos incorporados, Geiler parece dejarse a cierto impulso Dadá, con pequeñas dosis de Francis Picabia en una u otra organización figurativa, y muy a lo Man Ray en el tratamiento del collage. Aunque la deuda más fuerte recae en Francis Bacon: el visceralismo ocasional de la propuesta, el aura fantasmal y la paleta apagada con brillos como chispazos; Geiler emula con cierta timidez las inquietantes estilizaciones que ya Bacon llevó al extremo hace décadas. Este primer cóctel de intertexto nada, en más de una ocasión, en vivos jardines que recuerdan un Manet no tan conservador, o aquella maleza que rodeaba el cuerpo de la Ofelia pintada por John Everett Millais.

Lo más interesante en Geiler es la sutileza con que emplea este arsenal, la astuta cita disimulada, el atinado giro en las intenciones, la descarada virtud con que hace suyo lo que pudieron enunciar otros: ha refinado el intertexto con extrema dedicación. Reforzó las herramientas de un pintor riguroso y las ha redimensionado al terreno narrativo/conceptual sirviéndose de las potencialidades del collage y, decididamente, ha salido airoso. Quizás pudiera aventurarse a un dibujo más gestual, quizás en puntos determinados cambiar composición por expresión. No obstante, en la extrañeza amontonada del caos resultante, Gray Flesh logra solidificar su sistema simbólico, reflexionar en el origen morfológico de la exisitencia y fundirlo en igual medida con el origen mismo del arte. Y esta unión extiende las inserciones del collage, precisamente de ahí parte aquella familiar extrañeza: de reforzar el pincel con la dosis precisa de caos, con la dosis precisa de recuerdos, con la dosis precisa de intertexto.